一位非英语国家的研究者,为让本土研究登上国际舞台,不但要将论文译成英语,还可能因为表达不精准而遭审稿人质疑。另一位学者在查阅早期非英语科学文献时,却因语言障碍或机器翻译效果的局限而放弃关键资料追溯。

这些看似个案的“语言困境”,其实折射出一个更大的议题:科学共同体选择并使用的语言,不只是科研的工具,而是影响全球知识生产与传播的结构性力量。

从12世纪欧洲学者使用拉丁语翻译阿拉伯文献,到17世纪法国、英国创立首批科学期刊,再到如今Web of Science(WOS)数据库中英语占据超过90%的主导地位——科学语言的演变,其本质是一部全球科研格局的变迁史,也是一部关于“谁能发声、谁被倾听”的权力变迁史。

在这一历程中,哪些力量推动了语言霸权的更迭?在当下,我们又该如何打破“英语垄断”所带来的科研不平等?

本期推文,将从三个关键节点出发:语言的选择如何影响科学能见度、制度如何加固语言霸权,以及在开放科学时代,多语言又该如何重回舞台。

一、从拉丁语到法德英:科学语言的第一次更迭

在印刷术尚未普及的中世纪,横跨亚欧的“科学通用语”并不止有一种——拉丁语、古阿拉伯语、梵语与古汉语都曾承担起知识传播的桥梁作用。

其中,拉丁语的地位尤为特殊。

它原本是欧洲宗教、法律与行政领域的通用语言,却在12世纪的文艺复兴时期,因大量阿拉伯学术文献被译为拉丁语而逐渐变成科学通用语。

拉丁语吸收希腊语与阿拉伯语的词汇与句法,逐渐演化出“学术拉丁语”(Scholastic latin),孕育出一个跨越地域的“欧洲学术共同体”(European community of learning)。

但它从未是唯一的科学语言。早期欧洲的地方出版物也在逐渐兴起,显示出多语言并存的早期底色。

在亚洲,印度次大陆的梵语比拉丁语经历了更为彻底的改造,以复杂名词系统来承载抽象的科学与数学概念;而古汉语则在中国、日本、朝鲜半岛的学术和佛教社群中被广泛使用,拥有与拉丁语类似的区域性影响力。

中世纪和文艺复兴时期的图书馆

19世纪是科学语言的“分水岭”。

随着欧洲民族国家崛起、工业革命推进与殖民扩张,拉丁语的垄断地位土崩瓦解。法、英、德凭借经济与科技实力,将本国语言推上了国际科学舞台,形成科学主导语言的“铁三角”。

法语在18世纪末几乎是欧洲科学的标准语言,并在整个19世纪仍然是“必不可少的”科学语言;德语在19世纪成为物理学、化学、数学和医学的重要语言;英语则依托英国的工业革命,逐渐被研究人员和工程师广泛使用。

这种语言转变,也与现代学术出版的诞生密切相关。

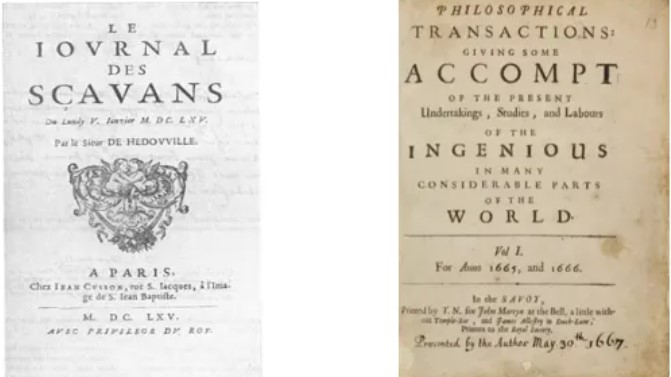

1665年,法国《学者周刊》与英国皇家学会的《哲学汇刊》相继创刊——它们首次用本国语言取代拉丁语。这不仅呼应了两国推行语言标准化的国家政策,也开启了科学知识通过期刊传播的新时代,被视为现代学术出版的起点。

《学者周刊》与《哲学汇刊》

从此,语言不再只是表达工具,而成为知识传播体系中的一种力量。科学语言的第一次更迭,也预示着权力与知识的重新分配。

二、无声的战争:科学语言在战争与制度中被重塑

20世纪的科学语言史,既是知识的竞争史,也是一场无声的“语言战争”。

1.一战之后:德语的失落

1914年第一次世界大战爆发,德语在国际学术舞台上的地位急剧下滑。

战后近十年,德国学者被排斥在国际科学活动之外。1919年成立的国际研究理事会(International Research Council)仅使用法语和英语作为工作语言。到1932年,国际会议接受投稿的比例中,法语高达98.5%,英语83.5%,而德语仅剩60%。

2.冷战时期:从“情报焦虑”到机器翻译

第二次世界大战后,德语的科学语言地位在世界范围内迅速边缘化,英语逐渐成为科学交流的优势语言。

然而,这并不意味着语言多样性的消失。战后,俄语在化学和天文学领域迅速崛起,日语也逐渐登上国际舞台。到20世纪60年代前,多语言共存的格局仍在延续。

冷战改变了一切。

面对苏联科研的迅速扩张,美国科研界陷入“情报焦虑”:1958年一项调查显示,49%的美国科研人员能阅读法语或德语,但仅1.2%能读俄语。

1957年,苏联人造卫星斯普特尼克(Sputnik)升空,这场“语言焦虑”达到了顶点。为了理解苏联文献,美国政府将机器翻译列为战略重点。

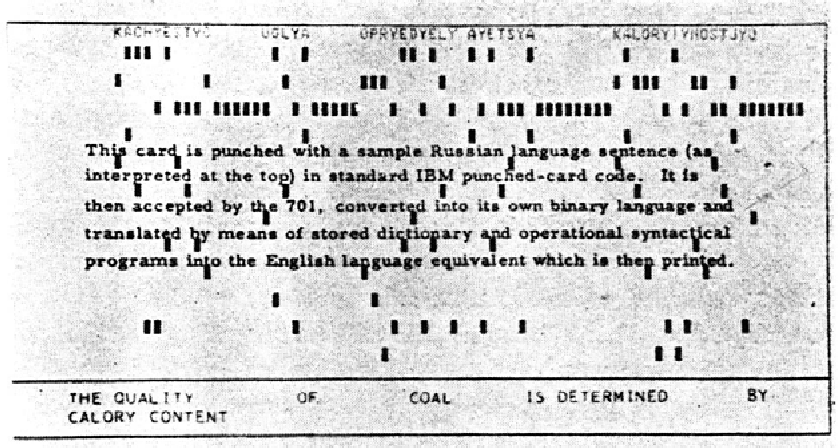

早在1954年,美国的Georgetown–IBM实验首次展示了俄文自动翻译的可能。到1956年,机器翻译研究被列入联邦资助的优先事项——这是语言技术首次被当作国家安全议题。

1954年Georgetown–IBM系统机器翻译的首次公开演示

3.科学基础设施:英语的制度化霸权

真正让英语确立“全球霸权”的,不是战争本身,而是由战争催生的科学基础设施。

20 世纪60年代后,美国主导建设了多个关键科研数据库与信息系统:

医学领域的 MEDLINE

航天领域的 NASA/RECON

以及改变全球科研评价体系的科学引文索引(SCI)

这些系统确立了英语的技术优势,也将语言偏好嵌入了科研评价机制。1965年,美国总统林登·约翰逊甚至宣称:英语是“通往科学技术知识的大门”,其推广应成为国家政策。

从此,科研世界的“语言标准”与“评价标准”合二为一。

4.英语霸权的确立

1969年,化学领域最负盛名的德文期刊《化学文摘》(Chemisches Zentralblatt)停刊——这本汇集36种语言成果的多语种巨著,已无法与以英语为核心的《化学文摘》(Chemical Abstracts)竞争。当时,全球超过65%的化学论文以英语发表。

到20世纪80年代,法国科学院也公开承认:“英语如今已是科学的国际标准语言,几乎可以成为唯一语言。”

1998年,七种以本地语言出版的欧洲物理学主要期刊合并为仅接受英文投稿的《欧洲物理杂志》(European Physical Journal)。

语言多样性最终让位于效率与可见度。

至此,科学语言的“战争”以英语的胜利告终——但也留下了全球科研体系的语言不平等。

三、英语霸权与多语言的隐形坚守

到今天,科学语言的全球版图几乎被英语“染成同一种颜色”。

截至2025年10月,WOS核心合集数据库收录文献中有94.3%为英语。

这种“单一主导”不仅是语言现象,更是一种制度现象——

英语成为评价体系的默认语种,非英语研究被系统性低估。

例如,2009年全球约有超过6500种西班牙语和葡萄牙语期刊,却只有极少数被WOS收录。

在这样的结构偏差中,语言不再只是表达媒介,而成了学术地位的“隐形筛选器”。

1991年德国的一项调查显示,约30%的学者因“必须用英语发表”的要求而放弃投稿。

语言门槛,正在塑造科研的生产方式。

然而,多语言并没有消失,只是退入了“隐形的战线”。

中文、法语、德语、意大利语、日语、俄语和西班牙语等依旧在特定学科和区域保持一定的科学语言地位。

在人文与社会科学领域,研究与本土文化紧密相连,非英语出版依旧活跃。

2018年对八个欧洲国家人文社科(SSH)出版物的文献计量分析显示,不同国家与学科的语言选择,深受文化与历史传统影响——语言多样性仍在静默中延续。

进入21世纪,数字化与开放获取的兴起为这种坚守带来了新的希望。

2005-2010年间,WOS扩大区域覆盖范围,非英语论文数量(如西班牙语论文)显著增加。

在葡萄牙,2007-2018年间商业索引中的葡萄牙语论文数量大幅上升,显示出对“英语霸权”的某种抗衡。

这或许预示着一个新的方向:科学出版正缓慢朝向语言多样性回归的范式演进。

本文编译自法国开放科学委员会发布的《开放科学小百科》。该项目聚焦开放科学十个核心议题,内容基于权威学术资料,按知识共享-署名(CC-BY)许可协议开放。

原文链接:https://encyclo.ouvrirlascience.fr/

图片来源:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Libraries_in_the_Medieval_and_Renaissance_Periods_Figure_5.jpg

Hutchins, J. (2006). The first public demonstration of machine translation : the Georgetown-IBM system , 7 th January 1954.