编者按:在将近一个世纪的岁月里,清华大学图书馆伴随着学校一起成长,许多学术大师和治国、兴业英才曾经在这里留下他们的印记,无数莘莘学子曾经在这里汲取知识的营养。一百年的历史,一百年的沧桑,一份珍贵的积淀,厚重而绵长。我们怀着一份虔诚,试着去拨开尘封日久的历史积淀,从遥远的过去翻检出几页记载那段生活的篇章;我们怀着几分好奇,试着把我们的眼睛从当下移开,穿过那段长长的时空,让过去的一幕幕重新在我们的眼前闪耀光芒。

难忘“开架”

沙际德(1959)

1954年9月入学前,父亲向我推荐了清华的两个好去处,一是图书馆,再是李仪祉先生题字的水力实验馆(今称旧水)。

进校不久,开始“肃反运动”,空气渐紧,随之更有“胡风反革命集团”案警示读书人:私下通信发牢骚也会成为反革命。我生性散淡,平日又常和几个玩得来的同学一块神聊,遂有“小集团”之风声入耳,暗吃一惊,再寻思这去图书馆,不就借些闲书,何苦招麻烦,免去便了。

“灌输法”似难填充青年人好奇的心壑,无源则虚,易生不适。这点道理谁都明白,故治国有张弛之道。1956年春,“百花齐放”软化了思想板块。一日,传来图书馆二层西北隅改成开架,学生可入库自选自借的消息。莘莘学子,喜出望外。我每周必去借还,床头变得有卷常开了。

昔日开架,我仅关爱文艺类,库陈的中国现代文学,虽无胡适、林语堂等人的作品,也难究“国防文学”之竟,但,仍可谓相当丰富。鲁迅先生线上的左翼自不待言,20年代初文学研究会和创造社的巨擘也多在其列。杂而览之,受益匪浅。过去只知道父辈们年轻时,处在军阀混战,民不聊生的乱世,孰料乱世中彷徨与呐喊竟是如此壮阔、多彩。我第一次感受到思想革命之伟力,感受到五四运动“德先生”给旧中国的震撼。

白话诗,我本不太感兴趣。然而,创造社的诗作,至今仍有印象。为再造一个新鲜的太阳而投身炼狱,熔岩般地喷吐着个性解放的呼号,悲壮而激越。诗人们开膛剖肚,啥都敢写,有些作品真是“不看不知道、一看吓一跳”。

开架期间,我还借阅了不少翻译小说和戏剧丛书。回忆那阵子,天天有书看,天天打篮球,有滋有味,好生自在。

书库东头是明清古籍,奈何我古文功底不济,只得抓些晚清小说、外史野史看。记得有一册军机处整编的康熙皇帝关于奏折的御批,大多只写“知道了”,很少有旨意。不禁想到,原来皇上也怕言多必失。当年,我还有个傻念头,想赶毕业前利用开架提高古文水平。岂料“张弛之道”,时不我待,1957年“反右”一来,就全泡汤了。

“开架”充实了学生的精神世界,也让我走近了现代中国,明白了不少世事,少吃了不少苦头。我怀念她,感激她,更感谢为她付出智慧和辛劳的老师们。

今天,环境宽松了,还有互联网,这是青年人的造化,也是社会的进步。历史赞美“创新”和“奉献”,然而,创新和奉献都非源自科技,而是人们对真善美的精神追求,是对传统观念的继承与批判。所以,我认为,一个名牌大学的图书馆,一定要有别于专业资料室,她首先应该是人类文明的思想宝库,是创新和奉献的精神乐园。母校已恢复了自己的人文学院,亲爱的图书馆任重道远,值建校90周年庆诞之际,我遥祝她一路平安,再创辉煌。

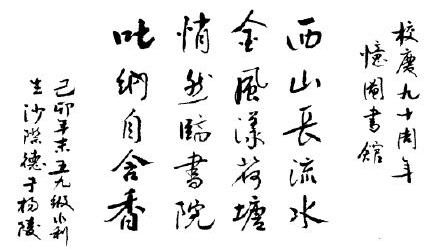

最后,我还想借此一角,对母校图书馆另表一番心曲。家父沙玉清,1930年中央大学毕业后,在清华土木系从教五年。在这不长的五年里,发表论文15篇,还写出了我国第一本《农田水利学》。父亲一生爱书,能有这样的成绩,更与清华有个全国一流的图书馆分不开,竟或当年他就常在馆内哪个角落里读书、写作哩。60年后的1995年,我着手整理《沙玉清文集》,凡家里缺失的早期论文,都求助于清华图书馆,在馆员的协助下,从老书库中翻了出来。想到保存这些“古董”,历经抗战到如今,搬去挪来该过了多少人手;我骄傲的告诉旁人,这就是我的母校,“厚德载物”的清华!如若先父泉下有知,也一定会向图书馆的朋友们深深致谢的。

(本文摘自《不尽书缘—忆清华大学图书馆》,侯竹筠、韦庆缘主编,清华大学出版社出版,2001)