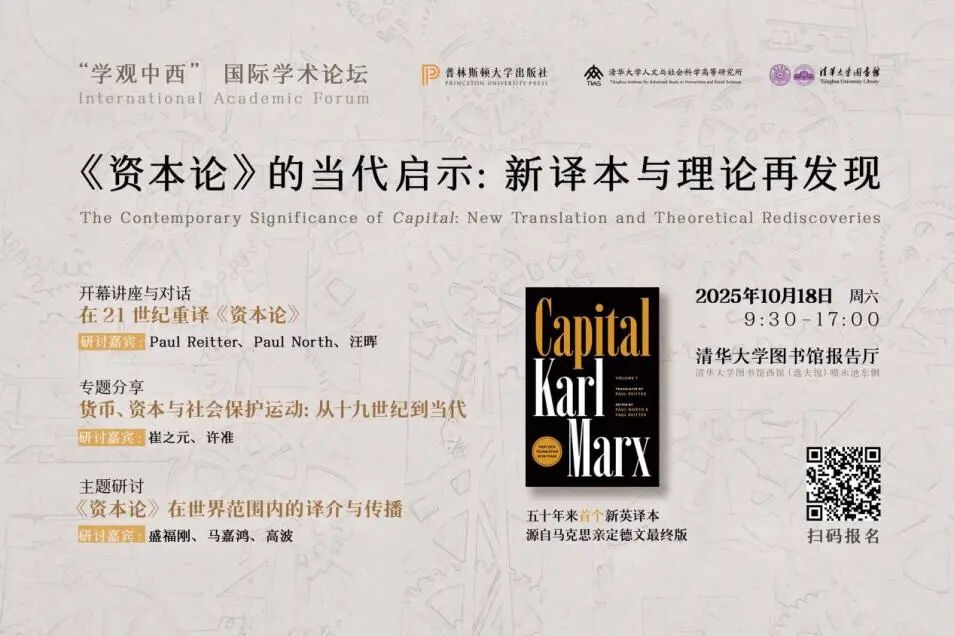

10月18日,首场“学观中西”国际学术论坛在清华大学图书馆报告厅举行。本次论坛主题为“《资本论》的当代启示:新译本与理论再发现”,由清华大学人文与社会科学高等研究所、清华大学图书馆、普林斯顿大学出版社中国办公室(PUP China)共同策划主办。清华大学人文与社会科学高等研究所所长汪晖、清华大学公共管理学院教授崔之元、清华大学图书馆馆长金兼斌、普林斯顿大学出版社中国区董事总经理李灵茜等十余位专家学者参会。近百名校内外师生参加活动。论坛开幕环节由清华大学图书馆副馆长张秋主持。

论坛现场

“学观中西”国际学术论坛是由清华大学图书馆与普林斯顿大学出版社中国办公室共同发起的研讨对话系列活动,旨在以经典书籍为媒介,汇聚海内外顶尖学者,围绕全球共同关注的议题展开跨学科、跨文明的深度交流,构建中西方学者对话平台。论坛首场活动聚焦于2024年9月由普林斯顿大学出版社出版的《资本论》新英译本,这是50年来第一部基于马克思本人修订的德文版本的全新英译本,具有重要的学术价值。

汪晖阐述了论坛的主旨背景。他指出,普林斯顿大学出版社出版的《资本论》第一卷新英译本为比较研究提供了重要契机,而清华大学图书馆系统收藏的多语种《资本论》文献则为深入研究奠定了坚实文献基础。他强调,《资本论》作为一部思想经典,在当代语境下仍具有重要理论价值,论坛旨在通过对新译本的共同研读,推动对当代世界与中国的再思考。

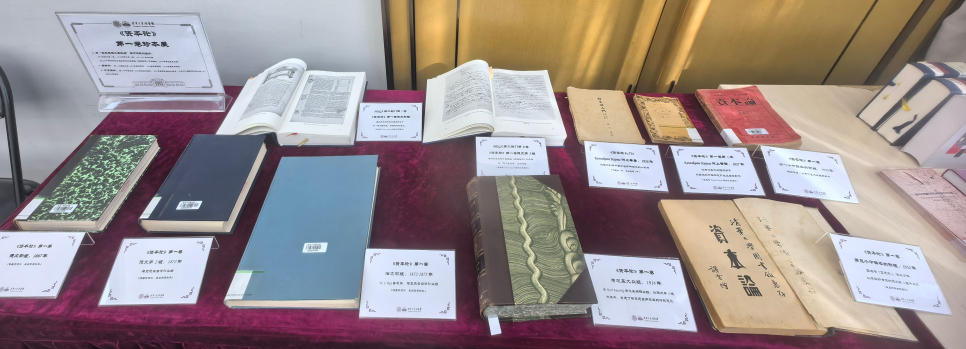

金兼斌介绍了清华大学图书馆历经十余年系统建设的专业化《资本论》文献收藏体系。该体系涵盖六大语种重要版本,以及近乎完整的中译本谱系,通过专业化收藏、特藏文献整理研究与多层次服务体系,将珍贵文献资源有效融入教学科研与公共传播。图书馆还为本次会议特别策划了《资本论》第一卷珍本展,现场展出了与“马克思德文最终版”研究密切相关的多语种版本。

李灵茜表示,《资本论》具有持久的思想价值与时代意义。这部全新的译作既精准严谨,又大胆畅达,再现了马克思思想的恢宏气势与深邃格局,也重现了原著的优雅与幽默。这不仅是一项翻译文本的更新,更是对经典文本在当代语境下的再发现。普林斯顿大学出版社期待以新译本为契机,促进学界重新思考资本逻辑在当今世界的运行方式,让经典思想持续为应对当代挑战提供智慧。

汪晖、金兼斌、李灵茜分别致辞,张秋主持

在开幕讲座与对话环节,《资本论》新英译本译者、俄亥俄州立大学教授保罗・赖特(Paul Reitter)系统阐述了他的翻译理念与新译本特点。他指出,新译本充分吸收了当代最新学术研究成果,对部分关键术语进行了创新性翻译,并特别注重原文的修辞风格,力求准确传达马克思的行文情感与思想力度。他还通过比较历代英译本,分析了MEGA2文献考证成果及2008年金融危机后的学术进展对翻译工作的深刻影响。汪晖高度评价了保罗・赖特的翻译工作,并回顾了《资本论》中译本在不同时代的翻译历程,剖析了各时期社会背景对译本形态的塑造作用。他强调,新译本的出现为“文献学研究”“翻译实践”“理论解读”三者间的互动创造了新的可能。本环节由人文与社会科学高等研究所博士后彼得・康罗伊(Peter Conroy)主持。

保罗・赖特解读新译本,并与汪晖对话

在专题分享环节,中山大学教授许准以“《资本论》与世界资本主义”为题,聚焦《资本论》体系中马克思未完成的部分,梳理了拉美结构主义、依附理论和世界体系理论与《资本论》之间的理论关联与学术争鸣。崔之元围绕“《资本论》新译本引起的几个联想”,通过对比关键文本的不同译文,深入探讨了马克思关于英国工厂法、原始积累和劳动价值论等的思想内涵,并引申至不同译者理解翻译与学术流派之间的思想交锋。本环节由人文与社会科学高等研究所博士后周一川主持。

许准作专题分享

崔之元作专题分享,周一川主持

主题研讨环节,武汉大学副教授盛福刚、中国人民大学副教授马嘉鸿、中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员高波,分别以《资本论》在东亚、原苏联地区及拉美地区的译介与传播为切入点,从译本流变、理论争议、革命实践与现代化道路等多个维度展开深入讨论。本环节由人文与社会科学高等研究所博士后刘烨主持。

主题研讨环节,左起刘烨、盛福刚、马嘉鸿、高波

现场互动积极,师生就报告内容与主讲人进行了充分探讨,气氛热烈。

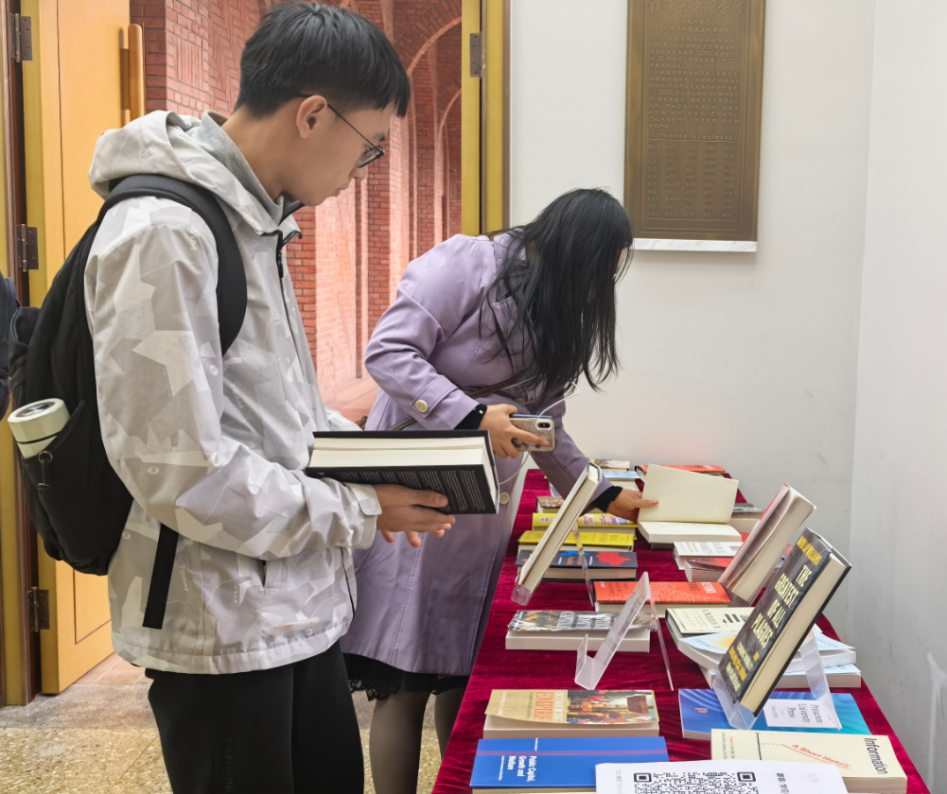

会议现场同步展出了由普林斯顿大学出版社中国办公室特别策划的书展,涵盖马克思主义、资本主义及全球化等主题的学术著作近60种。图书馆为本次会议特别策划的《资本论》第一卷珍本展也吸引了众多与会者关注。

图书馆藏《资本论》第一卷珍本展

普林斯顿大学出版社中国办公室特别策划的书展